こんにちは。くま次郎です。今日は「心房細動」についてのお話をしましょう。

心臓はおおまかに右心房・左心房・右心室・左心室の4つで構成されています。右心房上部には洞結節という電気的興奮(電気信号)を発生する部分があり、洞結節→心房→房室結節→心室へと電気的興奮が伝わることにより心筋が収縮し、これが拍動をつくります。この速さは通常1分間に60~100回程度で、規則的な心拍となります。

心房細動は、心房細動起源と心房細動基質という2つのうち片方または両方が存在することによって発生します。心房細動起源とは洞結節以外の場所から異常な電気的興奮(電気信号)を発生してしまうことで、1分間に500~600回もの興奮を発生します。これにより心房の興奮は1分間に200~300回となり、痙攣(けいれん)したような状態になります。途中、興奮が伝わる速さが遅いため、心室に届くころの興奮は多くが打ち消され、1分間に100~200回となります。ここでは心房細動基質については説明を省略します。

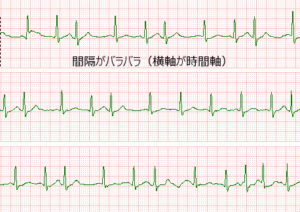

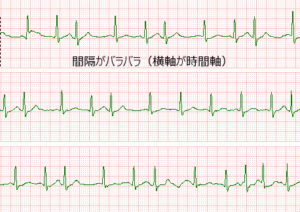

上記のような流れで心房細動が発生すると、心拍数(心臓の拍動する回数)が毎分100〜200回以上(通常は安静時で60〜80回)と速くなり、また不規則になります。症状としては、胸のドキドキ(動悸)やモヤモヤ(不快感)、胸苦しさ、息苦しさなどが現れます。人によっては、立ちくらみやめまいを感じる場合もありますが、逆に、全く症状がない方もいるそうです。次の波形はくま次郎自身の心電図で、上が心房細動時、下が平常時です。

心房細動が起こると、心房内の血液がよどんで血栓ができ易くなります。これが脳の血管に運ばれてつまると、心原性脳塞栓症という脳梗塞を発症します。脳梗塞は命にかかわる重大な病です。心房細動を放置すると、脳梗塞のリスクを大幅に高めてしまいます。この点からも、心房細動は治療が必要と言えます。

心房細動を持続時間で分類すると、発作が短時間で治まる「発作性心房細動」、発作が1週間以上続く「持続性心房細動」、発作がおよそ1年以上続く「慢性心房細動」の3種類に分けられます。一般に、後者の方が治療は難しくなってきます。また罹患期間が長くなるにつれ、発作性→持続性→慢性へと移行することもあります。

心房細動の治療は大きく3つに分けられ、(1)薬物療法(不整脈を抑える薬や心拍を遅くする薬を処方する)、(2)電気的除細動(電気ショックにより心房細動を取り除く)、(3)カテーテルアブレーション(高周波電流で心筋を焼灼し、不要な伝導路に電気的興奮が伝わらないようにする)があります。(1)(2)は対症療法で、(3)は根治可能な治療法です。

心房細動は脳梗塞のリスクを高めてしまうため、心房細動の治療では、抗凝固剤を用い血液をサラサラにする治療を並行して行いいます。これにより心房内に血栓ができることを予防し、脳梗塞のリスクを低減します。抗凝固剤を用いると、出血が止まりにくくなるので注意が必要です。

心房細動の原因はよくわかりませんが、危険因子として加齢、肥満、ストレス、高血圧・糖尿病など別の病気、狭心症など他の心臓病、お酒の多飲、睡眠時無呼吸症候群などがあるようです。加齢は避けることができませんが、◎健康的な食生活を心がけて心臓の負担を減らすことが心房細動の予防につながります。

くま次郎はこの「心房細動」に罹患し、カテーテルアブレーションの治療を受けました。簡単に「心房細動」について説明させていただきましたが、あくまでも1人の患者として勉強した内容ですので、必ずしも正確ではありません。実際に不整脈や心房細動が疑われる場合は、受診をして医師の指導に従って下さい。